Dans de nombreuses sociétés occidentales, le silence est souvent vécu comme un malaise à fuir. On l’associe à l’ennui, à un blocage, ou même à une forme de rejet. Mais au Japon, le silence occupe une place centrale dans la culture, tant dans les interactions sociales que dans les pratiques spirituelles. Il est loin d’être vide de sens : il est porteur de nuances, d’émotions et de respect. Comprendre la place du silence dans la communication japonaise, c’est ouvrir une porte vers un art de vivre basé sur l’écoute, la retenue et l’harmonie.

Le silence comme expression de respect et de politesse

Avant même d’entrer dans les subtilités du langage non verbal japonais, il faut comprendre que le silence est profondément lié à la notion de respect. Il est souvent volontaire, pesé, et socialement valorisé.

La retenue verbale dans les interactions

Dans un pays où les hiérarchies sont très codifiées et où l’harmonie sociale prime, parler avec modération est une preuve de maturité. Lorsqu’un Japonais garde le silence avant de répondre, cela n’est pas interprété comme un manque d’assurance mais comme un signe de considération. On prend le temps de réfléchir, d’évaluer les conséquences de ses paroles, et surtout de ne pas brusquer l’autre. Cette attente crée une atmosphère d’écoute mutuelle qui renforce la relation sans besoin d’en dire plus.

Le silence dans les excuses ou les conflits

Lors d’un conflit ou d’une situation délicate, le silence devient un outil de désescalade. Plutôt que de chercher à argumenter ou à se défendre coûte que coûte, se taire permet de reconnaître implicitement sa part de responsabilité. Lors des excuses, une inclinaison du buste accompagnée d’un silence sincère peut être plus puissante qu’un long discours. Ce silence contient l’humilité, le regret, et parfois la honte, des émotions difficiles à verbaliser dans une culture où ne pas perdre la face est essentiel.

Le silence comme outil de communication indirecte

La communication japonaise est réputée pour sa haute contextualisation : le non-dit, l'implicite, les gestes et les silences ont autant d'importance que les mots eux-mêmes.

L'art de lire entre les lignes

Dans un échange au Japon, tout ne s’exprime pas directement. Il est courant d’éviter les formules tranchées, préférant des expressions floues ou des silences significatifs. Un simple « c’est un peu difficile » ou un mutisme prolongé peuvent être compris comme un refus poli. Celui qui reçoit ce message est censé le décoder à travers le ton, le contexte, et l’attitude. Cette manière de communiquer développe une forme d’intelligence sociale très fine, où l’écoute de l’implicite est aussi importante que celle du discours.

Le silence pour préserver l'harmonie

Exprimer un désaccord frontalement est souvent perçu comme une rupture de l’équilibre collectif. Le silence permet d’éviter les confrontations inutiles, de laisser à l’autre une sortie honorable, et de maintenir le « wa », concept central d’harmonie sociale. Il devient ainsi une stratégie douce pour gérer les tensions, désamorcer les conflits et protéger la relation, même au prix d’une certaine ambivalence.

Le silence dans les arts et la spiritualité

Au-delà de la sphère sociale, le silence est aussi profondément enraciné dans l’esthétique et la spiritualité japonaise. Il est l’expression du vide porteur, du non-dit qui sublime le visible.

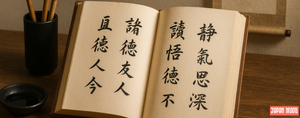

Le silence dans les arts traditionnels

Dans la cérémonie du thé, le théâtre Nô, la calligraphie ou encore l’ikebana, le silence n’est jamais un vide mais plutôt une respiration. Il marque les temps entre les gestes, il accentue l’intensité des moments et crée une présence plus forte que le son. Un acteur de Nô peut rester figé quelques secondes dans le silence : ce n’est pas un oubli, mais un pic émotionnel. Dans ces arts, le silence donne forme à l’espace et au temps, et guide l’attention du spectateur vers l’essentiel.

Le silence et le zen

Dans la tradition bouddhiste zen, le silence est l’un des fondements de la pratique spirituelle. Lors des méditations zazen, l’absence de paroles permet de faire taire le flot de pensées et de revenir à une conscience plus pure de l’instant présent. Le silence devient un espace intérieur de libération. Cette influence du zen se retrouve dans l’architecture épurée des temples, dans les jardins secs, dans les haïkus minimalistes — tout y respire la sobriété et la sérénité. Le silence est ici une voie d’éveil, un langage du sacré.

Une perception en évolution

La société japonaise contemporaine n’échappe pas aux mutations. L’influence des cultures occidentales, la digitalisation des échanges et la mondialisation modifient peu à peu la manière de communiquer, notamment chez les jeunes générations.

Les médias, les réseaux sociaux et l’internationalisation ont fait émerger des styles de communication plus directs, parfois plus expressifs. Dans certaines entreprises, les nouvelles méthodes de management encouragent la prise de parole et la spontanéité. Pourtant, le silence reste un repère culturel stable. Dans les relations interpersonnelles, les contextes professionnels ou les interactions rituelles, il continue d’incarner une forme d’élégance, de sagesse et de respect que beaucoup s’efforcent de préserver.

Pour conclure, vous l'aurez compris, nous pouvons aisément dire que le silence dans la culture japonaise n’est pas une absence, mais bien au contraire, une présence subtile. Il est langage, il est art, il est mémoire, il structure les relations humaines, guide les comportements et façonne même l’esthétique des choses. Là où d’autres voient un vide à combler, le Japon célèbre un espace à habiter. Pour comprendre le Japon, il faut apprendre à écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui ne l’est pas

FAQ - Tout ce que vous devez savoir à propos du silence dans la culture japonaise

Pourquoi les japonais utilisent-ils souvent le silence dans une conversation ?

Pour exprimer le respect, laisser place à la réflexion ou éviter un désaccord direct.

Est-ce qu'au Japon le silence signifie une approbation ?

Non, il peut aussi signifier un refus ou une gêne. Tout dépend du contexte.

Le silence est-il aussi encore utilisé chez les jeunes japonais ?

Moins qu’avant, mais il reste présent, notamment dans les relations hiérarchiques ou professionnelles.

Comment réagir face au silence d'un japonais ?

Ne pas le rompre trop vite, attendre, observer, et répondre avec subtilité.

Le silence est-il enseigné dans la culture japonaise ?

Oui, dès l’enfance à l’école, dans la famille, et à travers les arts traditionnels.

Laissez un commentaire